近日,随着第20期援埃塞俄比亚农业职业教育技术援助项目圆满收官,湖南生物机电职业技术学院农机青年教师丁泽华结束了为期 9个月的援非教学任务,载誉归来。从克服埃塞俄比亚教学设施匮乏的困境,到创新“理论+实操+文化”三位一体的育人模式,再到党建引领破解援外难题,丁泽华用行动搭建起中埃职教交流的坚实桥梁,将中国农机技术与教育经验带到非洲大地,也为两国青年成长注入新动能。

响应国家战略,农职力量出海援非

埃塞俄比亚农业职业教育拥有24年以上发展历史,是中国对非援助的重要领域。然而,受当地经济发展水平制约,该国职教体系面临教学设施落后、课程内容陈旧、设备维护困难等多重挑战,亟需国际合作助力发展。

为落实党的初心使命,推动中埃职教战略对接,湖南生物机电职业技术学院高度重视援非职教项目,由资深援外专家马玉捷牵头,组建生物机电援埃小队。湖南生物机电职业技术学院农机青年教师丁泽华主动请缨,与团队一同远赴埃塞俄比亚,开启为期9个月的援教之旅,旨在通过专业教学与文化交流,为当地培养农业机械领域专业人才,助力埃塞俄比亚农业现代化发展。

直面多重困境,创新教学破局前行

初到阿拉格学院,丁泽华便面临诸多棘手难题。教学设施方面,教室缺乏稳定水电与网络,无窗帘导致白天光照过强,严重影响多媒体教学开展;课程资源上,《农业机械设备管理》等教材近十年未修订,内容陈旧、逻辑混乱,与现代农业技术发展脱节;实操条件更为严峻,埃塞俄比亚无机械制造能力,设备故障后陷入“无替换配件、无专业工具、无充足经费”的“三无” 困境,且该国燃油依赖进口、供应不稳定,进一步加剧设备使用与维护教学的难度。

不仅如此,当地部分教师与工人工作热情不足,学生对复杂机械设备存在畏难情绪与操作胆怯心理,这让“传授知识技能”与“激发学习信心”的双重任务更具挑战。

“不能让困境挡住学生求知的路。”面对挑战,丁泽华迅速调整教学策略。针对教材陈旧问题,他重新梳理课程内容,融入中国农机技术发展案例;缺乏实操设备,便通过“理论讲解+模拟演示+分组研讨”的方式,让学生加深对技术要点的理解;为缓解学生畏难情绪,他耐心指导、手把手教学,用成功操作案例逐步建立学生的职业信心,最终通过“理论+实操+文化”三位一体育人模式,让学生切实掌握了农业机械设备管理与操作技能。

在开展专业教学的同时,丁泽华还积极推动中埃文化交流。他策划竹笛演奏、太极拳教学等文化活动,让当地师生感受中国传统文化魅力;推动签署中埃两校合作协议,挂牌共建“农机科学院”“协同创新中心”与“人才培养基地”;策划空中课堂为中埃学生集体授课,构建“教学—技术—文化—合作”四位一体的实践育人新路径,进一步拓宽了两国职教交流渠道。

党建引领护航,筑牢思想战斗堡垒

阿拉格学院地处偏远,丁泽华在承担专业教学压力的同时,还面临异国文化冲击、孤独感强烈、组织生活断层等思想考验。湖南生物机电职业技术学院深刻认识到,援外实践既是教师专业能力的“试金石”,更是党性修养的“淬炼场”,必须通过创新党建工作模式,实现 “业务拓展” 与 “思想引领” 同频共振。

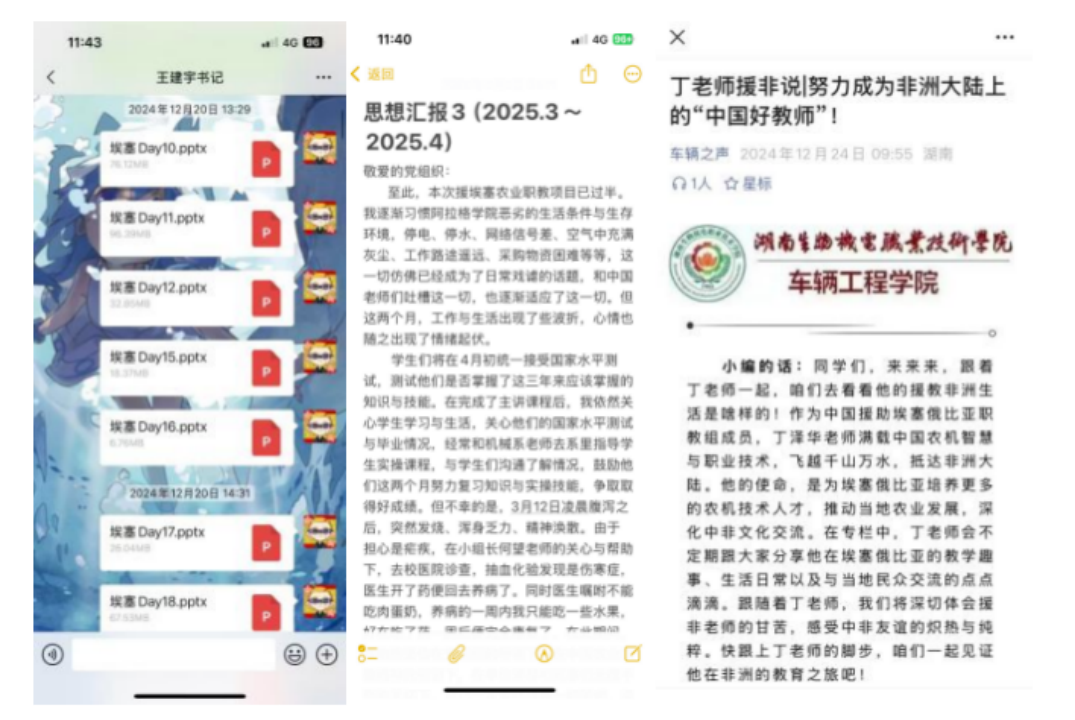

“援外日记” 云端分享机制成为连接丁泽华与学校的重要纽带。他每天记录工作点滴与思想动态,学校定期摘编形成《援外心声》内部简报,并在“车辆之声”公众号开设“丁老师援非说”栏目,生动展现其援非生活与教学成果。“看到国内同事和学生的鼓励,感觉自己不是一个人在战斗。” 丁泽华说,这份归属感让他更有信心克服困难。

围绕丁泽华的援外实践,学校还策划了“云端思政微课堂”系列活动。“从埃塞农机困境看中国精准扶贫的实践智慧”“从一带一路合作谈人类命运共同体”等主题党课,强化其作为党员教师的身份认同与责任担当。

此外,学校还推行“实践反思+思想汇报”双轨制,要求丁泽华不仅汇报业务进展,更需结合援外经历撰写思想汇报,剖析如何在艰苦环境中坚守初心、践行使命,学校给予针对性批复指导。

这段从非洲大地到思政课堂的特殊旅程,让丁泽华真正体会到“给学生心灵埋下真善美的种子”的深刻内涵。作为一名青年教师,丁泽华表示将继续把立德树人根本任务融入专业教学各环节,用实际行动践行教育者的初心和使命。

新闻链接:http://tzpy.1xxmt.com/article/3367